當孩子情緒不穩、脾氣變得暴躁、常說自己身體不舒服、拒絕去上學、睡得不好,這些真的只是長大過程的「叛逆期」嗎?還是孩子正在經歷心理上的困難,卻難以言喻?當他總是喊累、注意力難以集中、開始對喜歡的事情失去興趣,這些行為背後藏著什麼訊號?

你是否也曾經懷疑:「我的孩子需要心理諮商嗎?」「會不會是情緒障礙的一種?」孩子的情緒困擾,不只是「鬧脾氣」這麼簡單。本篇文章將陪你一起了解兒童情緒障礙的各種表現與成因,幫助你更早辨識、給予支持,成為孩子成長路上最安心的依靠。

兒童情緒障礙的症狀與表現

情緒是一種持續的心理感受,存在於每個人的心中。而情緒障礙則是包含各種不同的心理困擾,例如憂鬱、焦慮、恐懼與畏懼等。只要這些情緒表現或行為狀況,讓孩子本身的生活適應遇到困難,都是情緒障礙的一部分。本文將聚焦在兒童青少年的憂鬱與焦慮。

常見的情緒障礙類型

憂鬱症(Major Depressive Disorder)

在過去兩週,出現以下至少五種的症狀表現,並且明顯影響生活:

- 大部分的時間感到情緒低落,可能是主觀感覺或身旁的人所觀察到。對於兒童青少年來說,可能會以煩躁易怒來表現心情低落。

- 大部分的時間裡,對於從事興趣或活動的動機明顯下降。

- 體重明顯下降或增加(一個月體重變化超過5%),或者食慾增加或減少。

- 睡眠困擾,例如難以入睡、容易醒來、太早起床、睡太多或睡太少

- 行動變得遲頓緩慢或靜不下來

- 經常感到疲累或精力下降

- 感覺無價值、自卑或自責、高強度的罪咎感或罪惡感

- 思考能力下降、注意力變得不集中、容易分心、變得優柔寡斷,難以下決定

- 重複想到關於死亡的念頭、出現自殺意念、自殺計畫或實際行動

一項2019年的美國研究估計,大約有3.2%的兒童青少年患有憂鬱症,並且會隨著年齡增長持續增加。經常出現的症狀是疲累和注意力下降,因此有時會被誤會成是注意力不足/過動症(ADHD)。

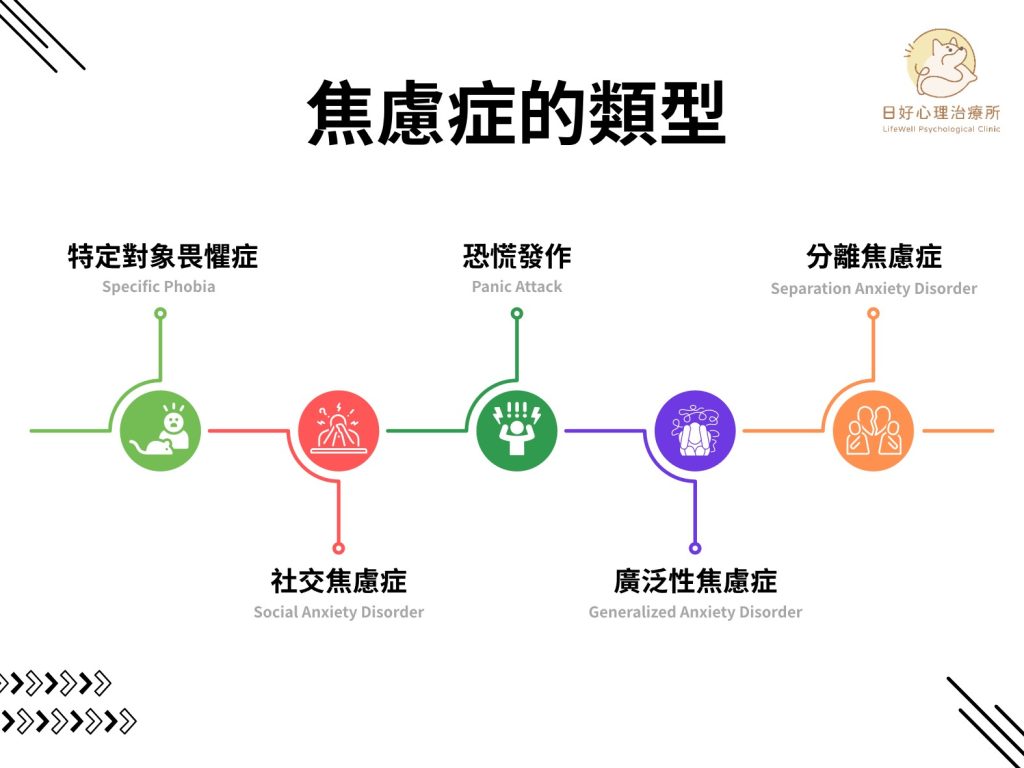

焦慮症(Anxiety Disorders)

焦慮症的類型包含:

- 特定對象畏懼症(Specific Phobia):

- 看到特定的物體或情境時,感覺到明顯的焦慮或恐懼(例如:飛行、高的地方、動物等)

- 看到這些物體或情境時,幾乎會馬上引發恐懼或焦慮。

- 感覺到的恐懼與該物體會造成的實際威脅不成比例或過度。

- 會想主動迴避這些事物,或者是非常不適地忍耐。

- 社交焦慮症(Social Anxiety Disorder):

- 對於一種或多種的社交場合感到害怕或恐懼。擔心自己在這些場合會做出令自己尷尬或丟臉的表現。或者是極度擔心自己受到他人的審視。

- 身處於這些令人恐懼的社交場合時,總是會引起焦慮感。

- 這些焦慮感受可能與當下社交場合的強度相差太大。

- 會盡可能避免或逃離社交場合,否則會感覺到極大的焦慮和痛苦。

- 這些焦慮和恐懼持續存在超過六個月以上。

- 恐慌發作(Panic Attack):

在短時間內,非預期地出現不同的焦慮症狀:

- 心悸、心跳加速

- 流汗、冒冷汗

- 身體發抖或顫抖

- 窒息感

- 胸悶

- 噁心想吐、腹部不適

- 頭暈目眩、站立不穩、昏厥

- 解離感(失現實感、失自我感、感覺靈魂飄在空中看著自己、身體與精神分離的感覺)

- 極度害怕失去控制

- 對於死亡的強烈害怕

- 身體麻木或刺痛感

- 身體發冷或發熱

- 廣泛性焦慮症(Generalized Anxiety Disorder):

- 對於不同的事件和活動感到過度焦慮和擔心。

- 覺得自己很難控制對於不同事物的擔憂。

- 焦慮時同時出現三種以上的症狀:焦躁不安、容易感到疲倦、難以集中注意力、容易生氣、肌肉緊繃、睡眠困難。

- 過度擔憂的症狀持續六個月以上。

- 分離焦慮症(Separation Anxiety Disorder):

對於依附的對象產生過度的恐懼和焦慮,並出現以下至少三種表現:

- 在與主要依附對象分離時,反覆出現明顯的痛苦。

- 過度擔心失去自己的依附對象,或者擔心他們可能會受傷、生病、死亡。

- 持續且過度地擔心依附對象會遇到不幸的事件,例如迷路、被綁架、發生意外,而導致跟自己分離的狀況。

- 因為害怕分離,不願意或拒絕出門、上學、工作、或者去其他地方。

- 持續且過度害怕或不願獨處。

- 不願意或拒絕在家以外的地方睡覺,或者是依附對象不在身邊時拒絕睡覺。

- 對於兒童青少年而言,症狀至少持續四周以上。

如果是要申請校園的特教學習扶助資源,也就是我們常聽到的「鑑定安置」。根據《特殊教育學生及幼兒鑑定辦法》,情緒行為障礙是指長期情緒或行為表現出現明顯的異常,並且導致嚴重影響到孩子的學校適應(精神疾患、情感性疾患、畏懼性疾患、焦慮性疾患、注意力不足/過動症)。而這個異常並非是因為智能不足、感官問題、或健康因素直接造成的結果。

延伸閱讀:ADHD注意力不足/過動症的完整解析、自閉症的診斷與治療介紹指南

延伸介紹:臺北市西區特教資源中心:鑑定安置介紹資訊

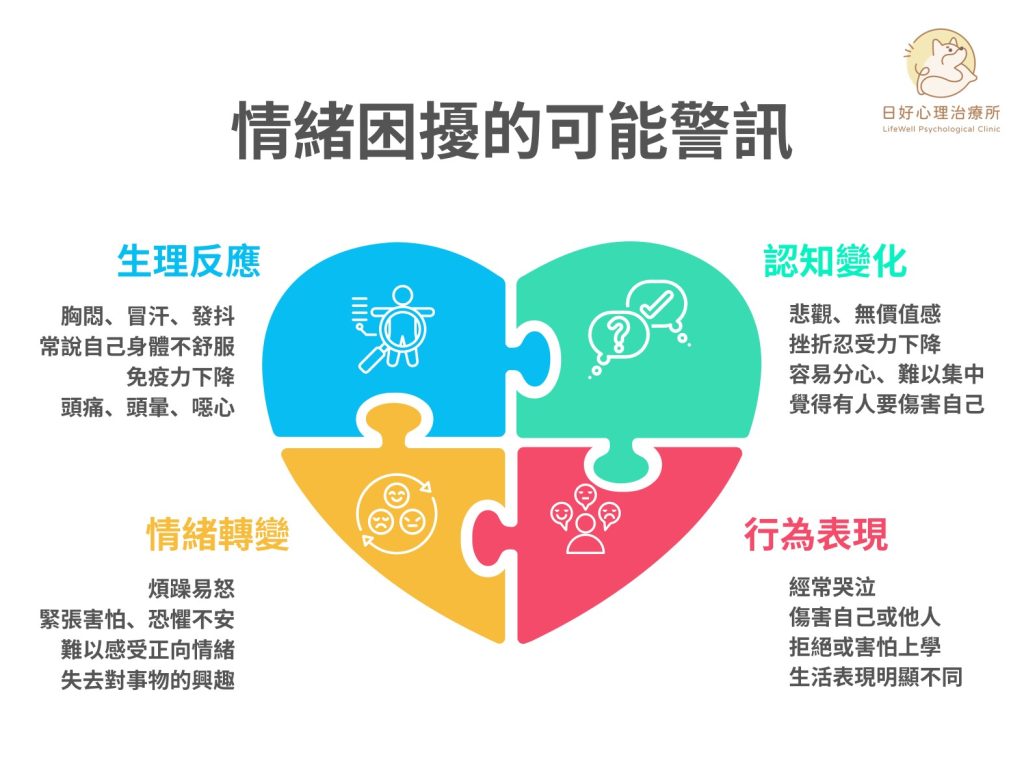

兒童情緒障礙的警訊

當孩子突然在某一段時期,出現與以往不同的反應特徵,這可能會是孩子的內在狀態出現變化的訊號。這些反應可能包含生理、認知、情緒、行為,等各種不同面向的改變。

生理反應

- 胸悶、冒汗、發抖

- 常說自己身體感到疼痛,但進行生理檢查後找不到明確病因

- 經常感冒或生病、免疫力下降

- 頭暈、頭痛

- 噁心、想吐

認知變化

- 變得悲觀、覺得自己沒有價值

- 挫折忍受力下降

- 注意力變得容易分心、不集中、難以安座在位置上

- 覺得有人要傷害自己、變得多疑

- 難以下決定、變得優柔寡斷

情緒轉變

- 容易生氣、煩躁易怒

- 緊張、害怕、恐懼、不安

- 難以感受快樂或其他正向情緒

- 對原本有興趣的事情,都越來越不想做

行為表現

- 經常哭泣、看起來不快樂

- 傷害自己、他人、物品

- 拒絕上學、害怕上學

- 學業表現或日常生活功能明顯下降

- 對立反抗、拒絕遵守規範

所以當孩子有些與以前不同的改變時,這時家長就可以觀察或記錄這些細微的改變。雖然這些改變不代表孩子就一定有情緒障礙,但是可以協助家長了解孩子目前的心理變化,是否會影響孩子的日常生活行為。

情緒障礙會有其它心理問題嗎

兒童青少年的情緒障礙,有非常高的機率會與其他心理健康問題共同顯現出來(但並非是因果關係)。彼此最常一起出現心理問題例如:

- 憂鬱症(Depressive Disorder)

- 焦慮症(Anxiety Disorders)

- 注意力不足/過動症(Attention-deficit/hyperactivity disorder)

- 干擾性行為疾患(Disruptive Behavior Disorders)

- 物質濫用(Substance Abuse)

- 飲食疾患(Eating Disorders)

兒童情緒障礙的原因與風險因子

有75%以上的心理疾患,在兒童青少年期就會開始顯現一些類似的症狀,有20%的青少年在18歲之前,就曾經有過一次憂鬱發作。這也就代表著在兒童青少年的心理健康是需要一定重視的議題。

遺傳與生理因素的影響

基因會影響兒童青少年的焦慮和憂鬱程度(例如血清素轉運基因( serotonin transporter gene)),例如遺傳基因、家族病史、父母精神病史等。

雖然目前無法確認生理因素和情緒障礙的因果關係,但是大腦神經結構與神經傳導物質,都對於兒童的情緒障礙有關聯。

家庭與學校環境的影響

家庭是孩子的第一個社會、第一個環境、第一個老師。因此身處於家庭中的大多數因素,都會與孩子的情緒發展有相當高的重要性。

與情緒障礙相關的家庭與環境因素包含:

- 父母的照顧方式

- 早期創傷(忽視、暴力等)

- 同儕互動品質

- 負向的生活事件

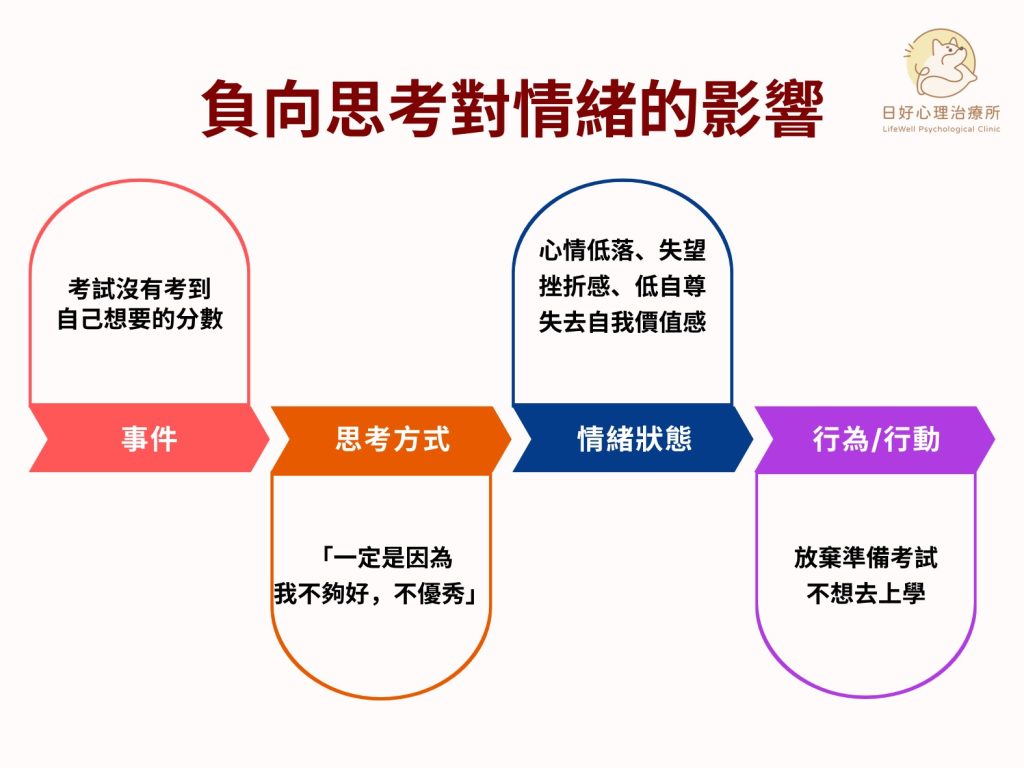

認知與思考的影響

思考事情的方式,會影響一個人的情緒,而情緒會決定接下來的行為。

孩子如何思考自我、世界、未來,將會影響他的情緒和行為。對於日常生活的負面想法和解釋,可能會使得孩子對於自我產生貶低感或無價值感,例如:

「我考試考不好,一定是我很糟糕」:孩子將外界的挫折,完全解讀為自己的錯誤,對於自己產生過度的自我譴責,進而產生非理性的負向解釋。

憂鬱的孩子可能會將失敗的原因,解釋為都是自己的錯(例如:「我考不好,一定是因為我不夠好」);而對於成功的原因,反之解釋為是別人做得好(「我考得好,一定是因為老師碰巧出很簡單而已」)。

在如此的交叉矛盾之下,孩子的自信心會受到負向認知與思考的影響,變得難以提升自己的自尊,進而引發情緒困擾。

行為的負向循環

當孩子感覺到自己的情緒低落或不安時,可能會使用不良的行為策略,來試圖讓自己的情緒好轉,例如拒絕社交、拒絕上學、逃離生活、隔絕自我。

即使這些行為策略可能會在「當下」讓孩子的行為稍微好轉,但如此一來可能會使得原先的情緒困擾無法從根解決,成為負向的循環。

人際互動的負向經驗

對於兒童青少年來說,人際關係是心理健康的必要條件之一。憂鬱的孩子可能會希望不斷地從別人身上得到保證、不斷地詢問、不停地希望對方肯定自己,例如「你真的喜歡我嗎?」「你真的會想跟我玩嗎?」「你真的不會離開嗎?」

有時,即使對方已經提供了保證,情緒困擾的孩子,可能也會很難相信對方說的是真的。在不斷且重複的詢問之下,對方可能會逐漸感到反感。如此一來,孩子的人際關係就會真的變得不好,形成另外一種負向循環。

兒童情緒障礙的評估與鑑定

兒童情緒障礙常見的症狀

兒童青少年常見的症狀包含:

- 睡眠困難,例如難以入睡、太早醒來、半夜很常醒來、睡眠中斷

- 食慾明顯下降或上升,使得體重也明顯變化

- 四肢疼痛、頭痛/頭暈、慢性疼痛(例如背部、胸部)

- 腸胃不適、或孩子常提到自己肚子不舒服

- 對於喜歡的事情興趣逐漸降低或不想做

- 常抱怨自己不舒服,但很難說出哪裡不舒服

- 看起來很累、過度疲倦

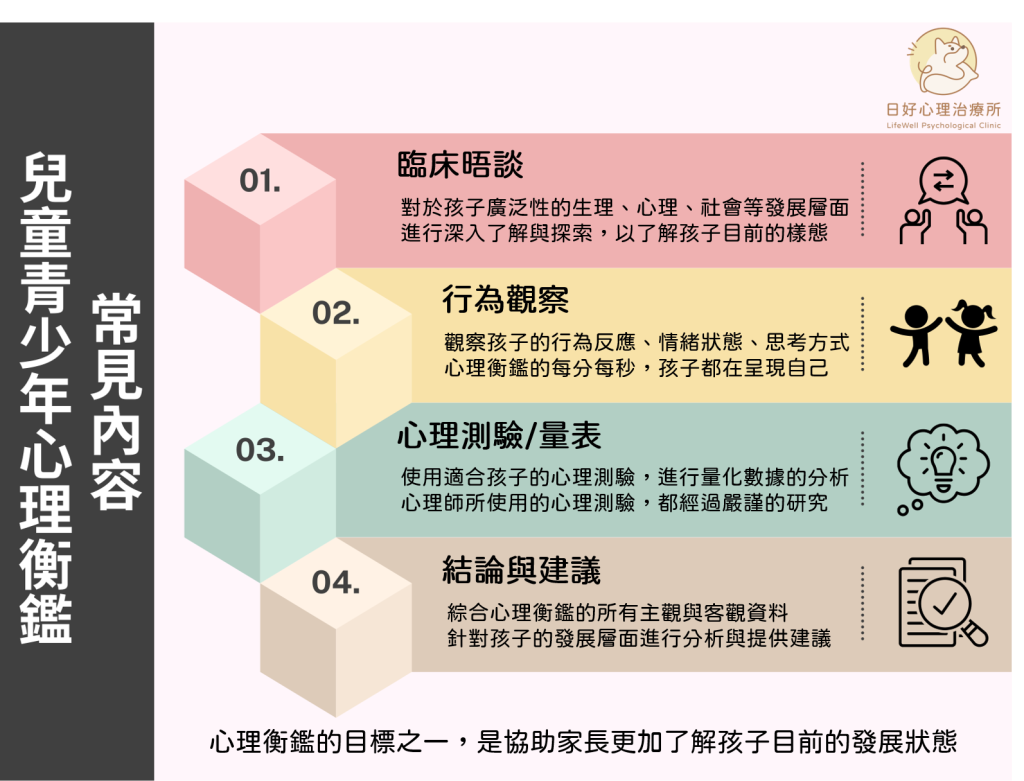

兒童情緒障礙評估的方法

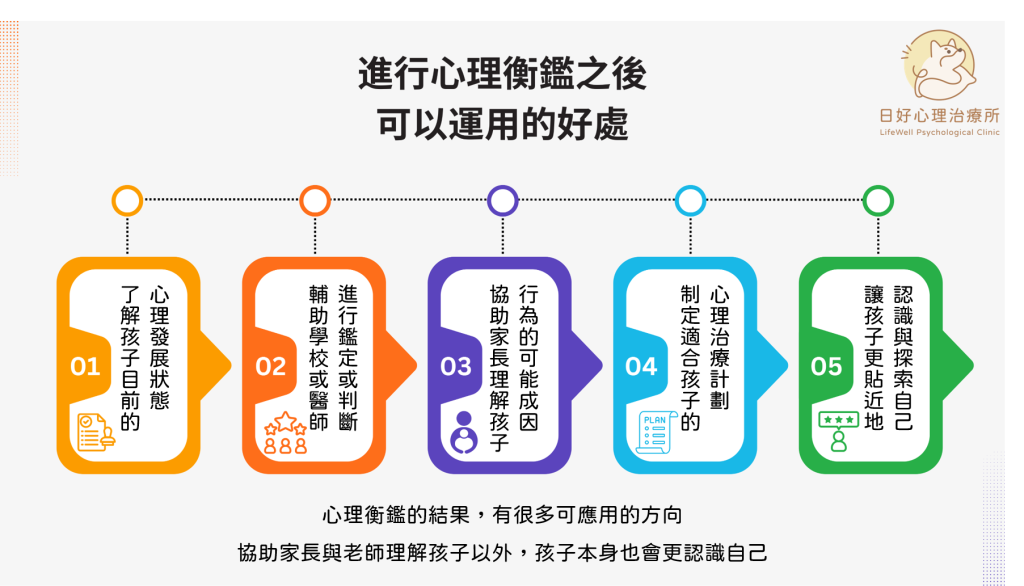

心理衡鑑是評估兒童情緒障礙的重要途徑之一。臨床心理師透過家長會談、細緻行為觀察、科學化心理測驗、兒童心理學、行為科學等不同面向的心理專業,進一步了解孩子的發展歷史、情緒表現、行為變化。

雖然在台灣,臨床心理師並沒有下診斷的資格,僅有醫師可以進行診斷。但是兒童心智科/精神科醫師會與臨床心理師一起合作,透過門診評估、心理衡鑑、生理檢查等一系列醫療檢查,來協助家長了解孩子目前的情緒發展狀態,以及可能的介入方式(例如是否需要藥物治療、是否適合進行心理治療、是否可協助申請校園資源等)。

延伸閱讀:兒童青少年心理衡鑑:如何透過評估幫助孩子的情緒與行為發展?

情緒障礙如何鑑定?

若希望了解或鑑定孩子是否有情緒上的困擾或障礙,可以尋求醫師與心理師的協助:

精神科醫師/兒童心智科醫師:門診問診與評估、生理檢查、實驗室檢查、心智狀態評估、藥物治療、(兒童青少年心理治療)

臨床心理師:心理衡鑑、行為觀察、認知功能評估、性格與情緒評估、社交互動評估、兒童青少年心理治療

註:有些精神科醫師也會特別進修心理治療的專業訓練,因此也可以執行心理治療。

兒童情緒障礙的治療與支持

兒童情緒障礙治療方式

認知行為治療

認知行為治療(Cognitive-Behavioral Therapy,簡稱CBT)是一種治療憂鬱焦慮的心理治療方法。CBT的概念是當孩子經歷一個事件時,他如何思考該事件的方式(認知),會影響他的情緒狀態,而情緒狀態又將進而影響孩子的行為或行動。CBT協助孩子處理與修正那些帶來情緒困擾的負向認知。

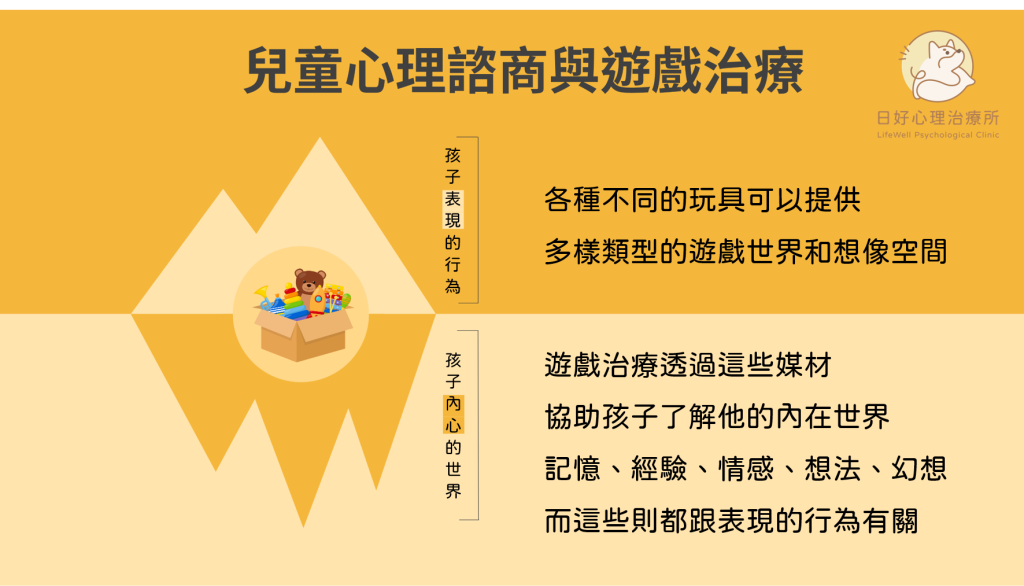

遊戲治療

兒童有時難以使用語言和詞彙,來表達自己的情緒感受。因此使用遊戲和玩具來進行心理諮商,是兒童心理諮商常用的方式。孩子可以在遊戲裡面自在的表達自己的內心世界,治療師會透過與孩子遊戲的過程,引導孩子的情緒表達和情感調節。

精神分析取向心理治療

孩子的情緒困擾,有時來自於潛意識內的衝突和矛盾。精神分析取向心理治療的特點在於協助孩子探索和洞察自己的內心世界,並且將這些藏在潛意識的衝突,提升到意識的層次。當孩子更了解自己的情緒來源,那麼也會增加他們的情緒調節能力。

藥物治療

除了心理治療,藥物治療也可以作為輔助孩子情緒調節的方法之一。然而在進行藥物治療之前,必須諮詢過專科醫師的意見,進而減少藥物可能帶來不良反應的風險。

小孩情緒障礙看什麼科?

根據不同的年齡,家長可以選擇不同的專科門診:

- 學齡前、嬰幼兒時期:復健科/復健醫學科、兒童心智科、精神科、身心內科

- 國小以上:兒童心智科、精神科、身心內科

而如果希望進行心理衡鑑或心理治療,則是可找尋離您位置最近的醫院、診所、心理治療所、心理諮商所。

兒童情緒障礙-常見問題解答

您可以觀察孩子在近幾週是否有出現與以往不同的行為表現。常見的狀況例如變得易怒、身體症狀變多(頭痛、想吐)、興趣降低、容易分心等。

實際上孩子是否有情緒障礙,仍需要透過專業醫療評估進行(精神科醫師、臨床心理師)。

雖然有少部分孩子的情緒困擾會隨著時間有所好轉。但如果時間超過數週,仍然造成孩子的困擾,仍建議須經過治療介入,否則可能會衍生成其他心理健康問題。

如果立即發現,即可越快進入治療,對孩子的幫助越全面。因為心理健康對孩子的整體發展相當重要。

家庭衝突和家庭凝聚力,是兒童情緒障礙的危險因素。

兒童心理治療通常都需要數個月至數年,才會有變化。不過這也會依據孩子的特性、家長共同的合作、孩子情緒症狀的強度,而有所不同和差異。

有些孩子會抗拒進行「醫療介入」,像是心理治療、藥物治療。有些時候是因為他們還沒有對醫療感到放心。這時可以提供給孩子安全感,並且也使治療能有醞釀的時間。

如果家長、孩子、學校能夠三方合作的話,效能通常會更好更廣泛。

有可能。情緒障礙帶來的症狀可能會影響孩子的學校生活,例如容易分心、上課恍神、失去興趣、不想上學、社交隔絕等。

您可以搜尋離您們距離最近的心理治療所、心理諮商所、身心科診所。並洽詢該機構。您也可以在瀏覽心理師的專長時,找尋有兒童青少年心理治療專長的心理師。

日好心理治療所心理師團隊、台北市心理治療所清單、臺北市心理諮商所清單

家長與孩子的陪伴,就是很溫暖的情緒訓練工具,即使是一起玩玩具也是。也可以透過講解情緒的故事繪本、情緒圖卡等,與孩子共同認識情緒。