當你總是莫名其妙地感到胸悶、頭暈、睡不好,會不會懷疑自己是不是得了焦慮症?

你是否曾經問過自己:「焦慮症會自己好嗎,還是一定要心理諮商?」「焦慮發作時到底該怎麼辦?」「我只是壓力大,還是其實生病了?」

這篇文章將帶你理解焦慮的成因與特徵,解析焦慮的症狀有哪些、遇到焦慮症該看什麼科,並分享焦慮常見的自我處理方式與心理諮商建議。

如果你正在尋找「如何走出焦慮症」的實用方法,或想知道「心理諮商可以幫忙焦慮嗎?」這些問題的答案,這篇將會是你踏出自我療癒第一步的起點。現在就讓我們一起探索,什麼才是真正能幫助你戰勝焦慮的方式。

什麼是焦慮心理諮商?如何幫助你走出焦慮?

什麼是焦慮?

「焦慮」是一種對於未來或即將可能發生的事感到不安的情緒狀態,涉及生理和心理的改變。當人類要預先為接下來的事情做準備時,可能會視程度高低而出現不同的焦慮反應。

焦慮其中一個特點在於「高估威脅的強度」。當人感到焦慮,有時可能會錯誤解讀那個東西帶來的實際影響,有時甚至會形成強度過高的「災難化思考」。對於事件越大的負向解讀,可能就會使得原本可能沒有那麼可怕的東西,在心裡成為一個難以緩解的困擾,進而轉變為帶來困擾的焦慮。

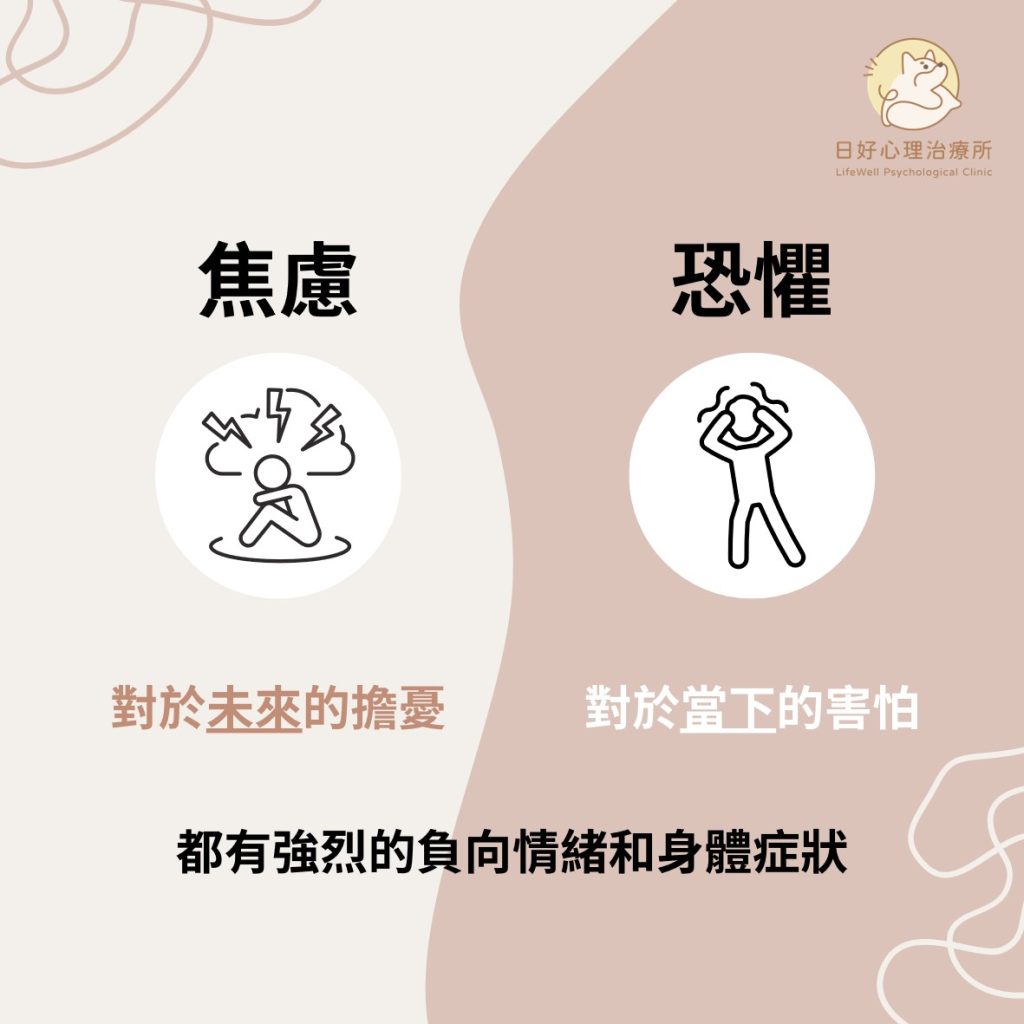

焦慮和恐懼差在哪裡?

恐懼的特點主要是對於當下的危險或災難,所產生的警戒反應。恐懼比較多著重的是「當下」可能即將發生的危險,而焦慮比較多的是「未來」可能會發生的事件。

焦慮和恐懼都是人類生存所需的必備狀態。你可以想像如果當我們遇到危險,可是卻沒有警覺或壓力的話,我們很可能會錯誤估算接下來需要做的準備,而導致我們無法繼續生存。

焦慮是接收刺激「前」的感受(未來)、恐懼是接收刺激「後」的反應(現在)。有時當一個人無法應對當下事件,或者無法控制時,恐懼就可能轉換成焦慮。又或者可以說,焦慮是一種沒有被處理完的恐懼。

「恐懼是對於威脅性刺激的理性評價,而焦慮是對於這種理性評價的情緒反應」(Beck & Emery, 2005)

| 恐懼 | 焦慮 | 憂鬱 | |

|---|---|---|---|

| 對於事件的主觀感受 | 對於當下的危機 | 對於未來的威脅 | 對於失落、失敗的想法 |

| 身體感受的反應 | 交感神經活化 | 肌肉緊繃 | 失去活力 |

| 可能的行動方式 | 逃離 | 迴避 | 退縮 |

焦慮是怎麼來的?

1. 生理機制:

焦慮通常會讓整個身體開始活動,因為這種高度警覺的狀態,會使得大腦開始進入戒備,進而使得自主神經系統還有與情緒密切相關的神經內分泌系統HPA軸(Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis)活動起來。

在一般情況下,人類的前額葉有能力去調節和處理這些警戒反應,使得在焦慮之後可以緩解下來。但是在過多焦慮、或者是焦慮症的狀況下,前額葉可能沒有辦法很快協助人的身體慢下來時,就會產生一系列的身體(例如胸悶)或心理(例如擔憂)反應。

2. 心理機制:

焦慮的另一個特點是它充滿了「不確定性」。當人類遇到一個模糊或者難以確認的未知情況時,會容易因此感到不安,不知道那個「東西」會對自己帶來什麼負面影響。因此人類會開始思考:「我應該拿這個不知道是什麼的東西怎麼辦?」

當思考比較負面時,可能會以過度解釋的方式解讀,例如:「我考試考不好,一定是因為我很糟糕」。這會使得一個人的情緒因此更為不安煩躁。

當思考比較有彈性時,例如:「我考試考不好,但我也真的盡力了」。這種情況雖然仍會感到不安,但是焦慮程度相較負面思考的狀態,就會平穩許多。

3. 行為機制

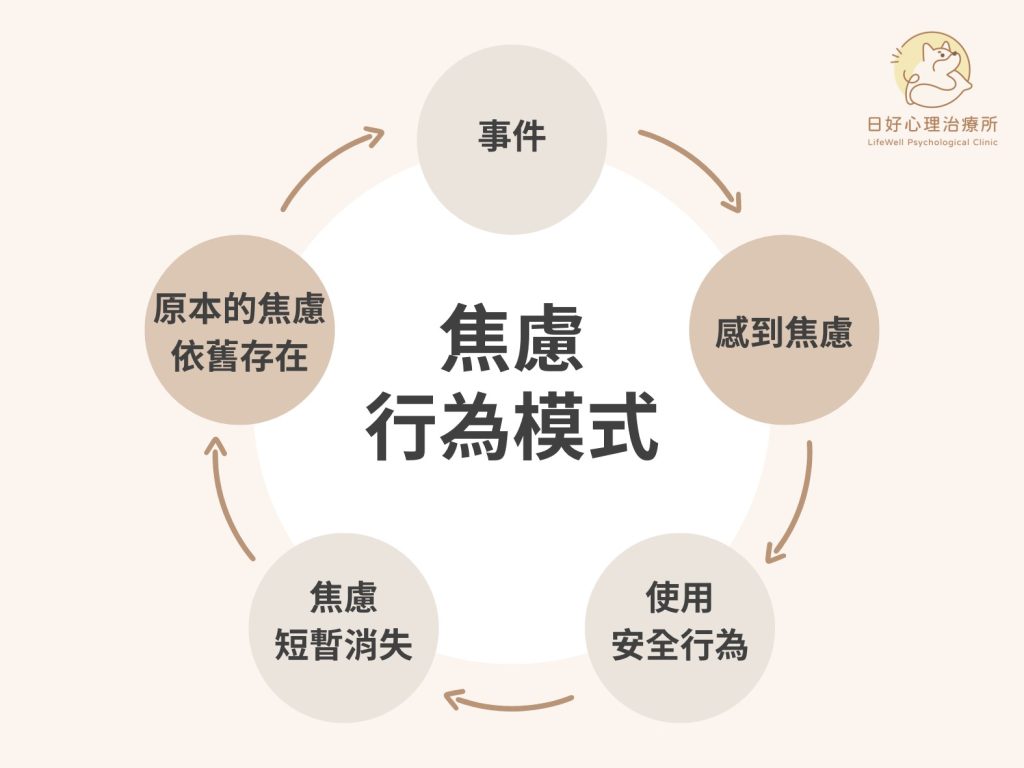

當人類感到焦慮,我們會想要找到一個方法讓自己可以緩解一些。但是如果方法不對,雖然可以讓焦慮短暫「消失」或「降低」,不過也可能會讓焦慮的潛在本質持續以一種不令自己喜歡的存在。

例如,如果一個人對於人很多的地方,總是感到相當的焦慮,但又沒有辦法不出席,在還沒有找到有效策略之前,可能會使用一些安全行為(safety behavior)來讓自己舒服一些。例如當人開始多起來的時候,就先躲到角落。

雖然這麼做,可以短暫使得焦慮下降一些,但這可能會使得內在學到「只要我躲到旁邊,就不會感到緊張」的行為制約。如此一來,一個人可能會長期想要使用這種安全行為策略,但可能同時也失去了能夠從根源處理焦慮的機會。就會使得焦慮持續存在,成為一種負向循環。

焦慮有哪些表現?

焦慮和恐懼在人類的身上,可以分成三個反應的系統:

- 可說明的主觀感受(verbal-subjective)

- 外顯運動行為(overt motor acts)

- 身體內臟活動(somato-visceral activity)

焦慮:

- 可說明的主觀感受:擔憂、憂慮、擔心

- 外顯運動行為:迴避讓自己會擔心的事情

- 身體內臟活動:肌肉緊繃

恐懼:

- 可說明的主觀感受:覺得威脅就在眼前,必須立刻應對

- 外顯運動行為:從威脅面前逃開或迴避

- 身體內臟活動:發抖、出汗、心跳加速

焦慮是精神疾病嗎?該害怕尋求心理諮商嗎?

焦慮可以視為一種人格特質、一種症狀、或是一種疾病(disorder)。焦慮並非是病態的表現,因為每個人在一生當中勢必會經歷許多焦慮的感受。然而,如果焦慮已經明顯影響到日常生活、學業表現、職業功能,並持續數個月以上,則有可能是焦慮症(Anxiety Disorders)。

如果您擔心焦慮帶來的影響和干擾,心理諮商、心理治療、身心科門診是您可以考慮的選項。不一定是焦慮「症」才可以尋求專業協助。有時壓力大、或者是有急性事件發生時,也可以尋求心理衛生資源協助。

焦慮症看什麼科?如何選擇適合的治療方式?

焦慮症可以掛號的科別:

- 精神科、身心科、身心內科(每個醫療院所的名字可能會有些不同)

- 神經內科、神經科

如果需要心理諮商或心理治療,則可以尋找:

- 心理治療所

- 心理諮商所

- 精神科診所

- 醫院

- 社區心理衛生中心

焦慮症會自己好嗎?還是一定要治療?

通常在一段時間後,焦慮會自己恢復,因為焦慮和恐懼是人類天生的本能。但如果焦慮狀態很常出現,並且對於身體和心理都造成很明顯的負擔,則可以考慮相關的介入(藥物治療、心理諮商)。

焦慮情緒的人有什麼特徵?

焦慮症的身體症狀有哪些?如何判斷自己是否焦慮?

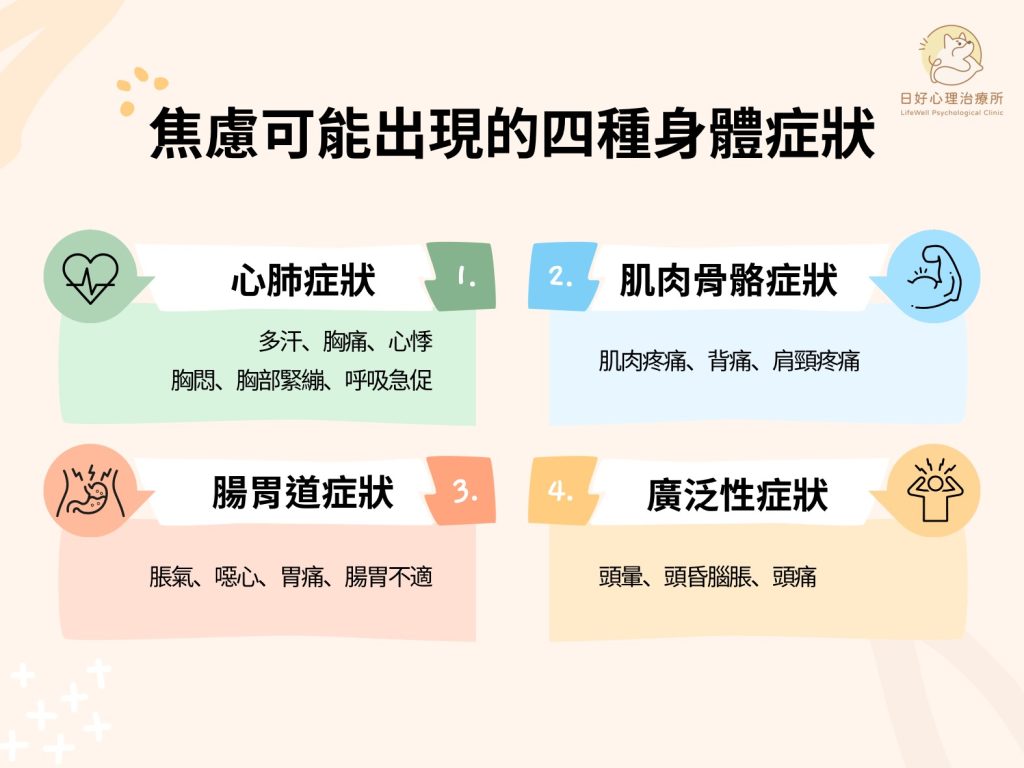

焦慮跟身體的神經系統有很大的關係,所以當人類覺得緊張不安時,通常伴隨許多身體上的症狀或不舒服(somatic symptoms)。

這些症狀可以分為四類:

- 心肺症狀(cardiopulmonary):多汗、胸痛、心悸、胸悶、胸部緊繃、呼吸急促

- 肌肉骨骼症狀(musculoskeletal):肌肉疼痛、背痛、肩頸疼痛

- 腸胃道症狀(gastrointestinal):脹氣、噁心、胃痛、腸胃不適

- 廣泛性的症狀:頭暈、頭昏腦脹、頭痛

焦慮症發作時怎麼辦?心理師教你即刻緩解焦慮的方法

焦慮症自我治療的方法有哪些?

- 專注呼吸:焦慮有一部分是因為注意力分散在外界令人感到威脅的刺激,而專注在呼吸上,可以把自己的注意力拉回當下。並且也有助於調節生理的緊張反應,例如緩解心跳、減緩呼吸速率。

- 觀察當下:可以給自己一分鐘,觀察身邊的東西,例如:「我看到一個黑色的時鐘」「我看到一本黃色的書」。這麼做可以讓自己的注意力回歸到自己身上,而不被焦慮所拉走。

- 心理書寫:將自己一天當中擔心的所有事情寫在一張紙上,有助於進行自我情緒的調節。你可以書寫任何你想到的事情,將它表達在紙筆上。不一定要是完整的事件,任何想法、感覺、情緒,都可以寫上來。

- 擔憂時間:每天設定一個讓自己「專心擔心」的時間。在那段時間裡面,就讓自己自由地去擔心任何可能焦慮的事物。在擔憂時間結束後,就讓自己回歸注意力到生活上。

- 聚焦練習:「刻意」地將注意力放在當下在做的事,可能是吃飯、走路、呼吸、洗手,任何小事都可以。將自己的注意力「拉回來」,放在眼前,有助於減緩焦慮帶來的不安感。在這段過程如果思緒跑掉了,也沒有關係,你只需要提醒自己「回來」就好。因為人類的大腦,很難「不想」事情。因此專注練習的用意,並非是讓人不要想,反而是自在地讓自己流動在當下,最自然為主。

- 了解焦慮:焦慮有一部分來自於對於「未知」的不安。自我探索焦慮可能的來源,並且找到可能的源頭之後,讓「未知」逐漸變成「理解」,焦慮也會隨之改變。

良好的焦慮反而是一種幫助人類前進的動力。但若是焦慮所帶來的身體反應和心理困擾,已經明顯到影響自己的生活、工作、學業,則建議尋求專業心理健康的協助。

焦慮心理諮商的常見問題

人類會因為壓力感到焦慮,這是生存的正常反應。但如果焦慮的強度,已經明顯影響生活作息、日常表現、身體健康,則建議進行醫療介入,例如藥物治療、心理治療。

焦慮症與身體的生理機能、免疫機制、大腦運作有非常大的關係。如果焦慮症狀持續數個月甚至數年,可能會影響身體健康,或是成為某些疾病的危險因素。

焦慮症如同其他精神疾病,具有一定程度的遺傳因素。但這並不代表自己的親人有焦慮症,自己就一定會有。

如果自己可以處理或管理焦慮,不一定需要就醫。但如果焦慮明顯干擾生活,則建議尋求心理健康資源協助,例如精神科醫師、心理師、神經內科醫師。

焦慮和憂鬱有相當高的機率共同出現。焦慮主要是對於「未來」的擔心;憂鬱主要是對於「過去」的低落。

深呼吸、放鬆訓練、正念練習是可以在3分鐘以內協助自己安定的方法。這些方式都可以協助你的神經系統逐漸放鬆。但是這些技巧仍需要仰賴平常的頻繁練習,讓大腦熟悉這些技巧。並在焦慮來臨時加以應用,才會有更好的效果。

任何可以促進大腦血液循環的運動,都適合協助身體感覺到平靜和放鬆。然而需要注意的是,如果是因為焦慮而難以入睡的狀況,則不建議在睡前進行高強度的運動。

大腦會進入過度警覺的狀況。只要有一絲刺激,大腦就會很快連結到焦慮反應,可能會使得焦慮成為惡性循環,更容易被觸發。

焦慮可以透過心理治療,逐漸管理和幫助自我,讓它回到一個平穩波動的狀態。